Die Initiative »Vollkontakt, Demokratie, Kampfsport« ist ein Modellprojekt, das im Rahmen des Bundesprogramms »Demokratie Leben« des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend umgesetzt und maßgeblich finanziert wird. Es läuft über einen Zeitraum von insgesamt fünf Jahren und endet 2024.

Das Projekt ist stark vernetzt und wird von zahlreichen Akteuren unterstützt und getragen. So gibt es neben dem Ministerium noch einige weitere Partnerorganisationen wie zum Beispiel die Amadeo-Antonio-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung und nicht zuletzt der Deutsche Olympische Sportbund mit seiner Jugendorganisation Deutsche Sportjugend. Auch die Koordinierungsstelle Fanprojekte KOS bei der Deutschen Sportjugend ist ein Partner der Initiative.

Wir sprachen mit dem Projetleiter Olaf Zajonc über dieses Projekt, die Arbeit dort und darüber, was Kampfsport für Rechtsextremist*innen so attraktiv macht. Am Ende des Beitrags sind einige weiterführende Links zum Thema zusammengetragen.

Worum geht es in Ihrer Arbeit?

Es geht beim Bundesprogramm »Demokratie Leben« um gesellschaftspolitische Themen und insbesondere um Extremismusprävention. Was uns besonders umtrieb, und weswegen wir das Projekt ins Leben gerufen haben, war unsere Einschätzung, dass extrem rechte Organisationen vom stark wachsenden Kampfsport- und Selbstverteidigungsmarkt in Deutschland, in Europa und vielleicht sogar weltweit profitieren wollen und darin ein großes Potenzial für ihre Szene sehen. Wir konzentrieren uns aber in unserer Arbeit auf Deutschland. Hier betrachten wir nicht nur den organisierten Sport der klassischen Sportvereine, sondern auch den meist privatwirtschaftlich betriebenen freien Kampfsportmarkt der Sportschulen und Gyms. Wir schauen aber auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus in die benachbarten europäischen Länder. Jüngst haben wir etwa eine Kooperation mit österreichischen Partnern gestartet, profitieren aber auch von den Erfahrungen, die man zum Beispiel in Frankreich und den Niederlanden in diesem Themenbereich gesammelt hat.

Wie weit bzw. gut ist das Feld denn ausgeleuchtet?

Man muss leider feststellen, dass die Verbindung von Kampfsport und Rechtsextremismus in der Wissenschaft bislang weitgehend vernachlässigt wird. Es gibt eigentlich gar keine Untersuchungen und Studien zum Thema. Wir sind im Grunde die ersten, die 2019 begonnen haben, in diesem Bereich Feldforschung zu betreiben und Ergebnisse zu publizieren. Der große deutsche Kampfsportmarkt ist aus diesem Blickwinkel recht wenig beleuchtet. Beim organisierten Sport sieht es etwas besser aus, aber wir schließen auch diesen Bereich in unsere Arbeit ein, weil sowohl dort wie auch im freien Kampfsportmarkt Problemfelder erkennbar und Präventionsmaßnahmen erforderlich sind. Unsere Forschungsarbeit soll aber nicht nur theoretisches Wissen generieren, sondern insbesondere bestehende Maßnahmen zur Prävention von Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit weiterentwickeln. Wo es die noch nicht gibt, versuchen wir mit unserer Arbeit auf die Notwendigkeit dafür hinzuweisen und gegebenenfalls auch anzuregen, dass solche Maßnahmen im Bereich des Sports entwickelt und verankert werden. Dafür führen wir Veranstaltungen durch, wir vernetzen sehr stark und wir informieren die Politik. Wir gehen aber auch direkt an die Basis, arbeiten mit Jugendschutz und Jugendsozialarbeit zusammen. Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist auch unser Monitoring. Dafür beobachten wir die einschlägigen Szenen und Milieus und erstellen einmal jährlich ein Bericht über die Aktivitäten, Entwicklungen und Tendenzen in diesem Bereich. Die Berichte kann man kostenlos auf unserer Homepage downloaden.

»Wir sehen da zum Beispiel, dass das rechtsextremistische Milieu stark daran interessiert ist, in diesem Bereich, also dem Kampfsportmarkt, finanzielle Mittel zu erwirtschaften.«

Was macht Kampfsport aus Ihrer Sicht für Rechtsextremist*innen so attraktiv?

Das ist eine Frage, die man auf mehreren Ebenen beantworten kann. Da ist zum einen die personale Ebene, wo man schauen kann, was Kampfsport für einen konkreten Menschen mit entsprechenden Einstellungen und Weltanschauungen attraktiv machen kann, welchen Nutzen er für sich daraus ziehen kann. Wir betrachten das allerdings etwas mehr auf der strukturellen Ebene. Wir sehen da zum Beispiel, dass das rechtsextremistische Milieu stark daran interessiert ist, in diesem Bereich, also dem Kampfsportmarkt, finanzielle Mittel zu erwirtschaften. Kommerzialität ist hier ein großer Aspekt. Wir beobachten, dass sich bestimmte Strukturen über die Jahre hinweg bei der Durchführung von Veranstaltungen professionalisiert haben: Kämpfer und Veranstaltungen werden in diesem Bereich vermarktet und aus der Szene heraus Bekleidungsmarken gegründet, die online vertrieben werden. Das weitet sich auch aus auf Sportausrüstung und Nahrungsergänzungsmittel. Um das ganze Kampfsportangebot herum, also auf Veranstaltungen und auch im Training, werden Einnahmen generiert, die den extrem rechten Netzwerken zufließen.

Also hat der Kampfsport hier eine starke ökonomische Bedeutung.

Genau. Ein weiterer Aspekt ist die Netzwerkbildung, die über gemeinsame Veranstaltungen vorangetrieben werden kann. Da kommen Gleichgesinnte zusammen, die miteinander kämpfen und trainieren. Es werden in diesem Rahmen Bekanntschaften geschlossen und Gemeinschaften gebildet, auch über die Grenzen Deutschlands hinweg. Diese Vernetzungen haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Dort, wo sie gewaltaffine junge Männer vermuten, suchen entsprechende Gruppierungen durchaus auch Nachwuchs. Da kann der Kampfsportbereich ein ähnlich fruchtbares Gebiet sein wie etwa auch der Hooliganismus. Rechtsextremisten sehen beide Bereiche als mögliches Rekrutierungsfeld.

Spielt der Sport an sich auch eine Rolle?

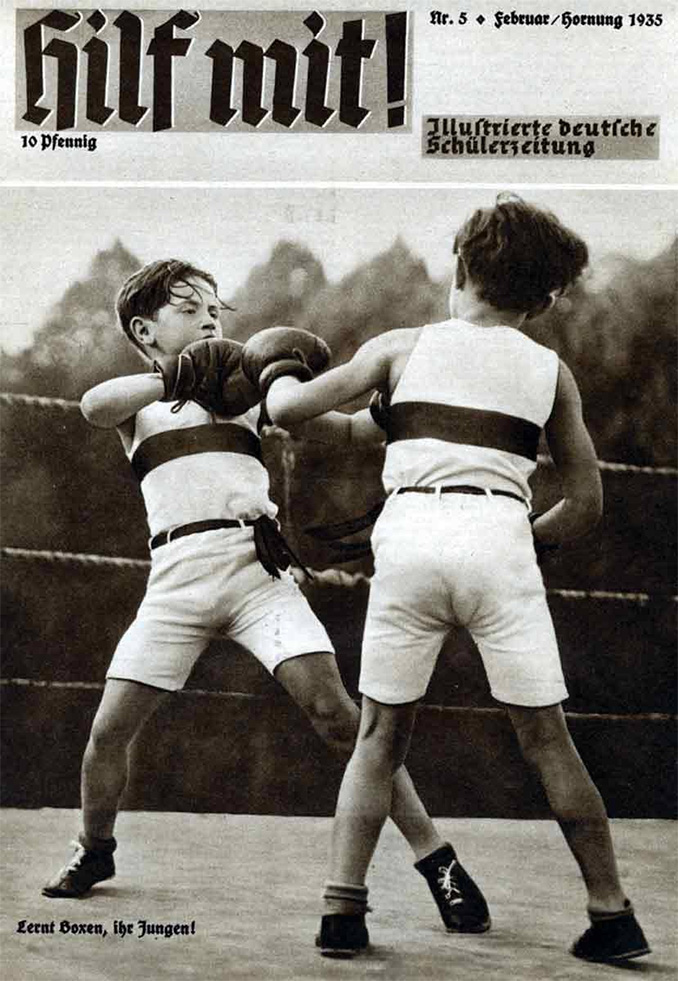

Durchaus, aber grundsätzlich ist es uns wichtig vorauszuschicken, dass trotz bestehender Herausforderungen und Probleme Kampfsport nie per se negativ oder ausschließlich als destruktiv bewertet werden darf. Im Gegenteil: Er besitzt aufgrund seiner dialogischen Grundstruktur vielfältige Potenziale und Möglichkeiten der intensiven Beziehungsbildung, zur Selbsterziehung und dem Umgang mit eigenen (unbewussten) Aggressions- und Gewaltpotenzialen. Was aus diesen Potenzialen und Möglichkeiten letztlich wird, hängt in hohem Maße von der Haltung und den Zielen derer ab, die die Kampfsportkultur in einem Gym oder Verein vielschichtig beeinflussen. So kann das Erlernen vom Kampftechniken durchaus auch eine personale Aufrüstung sein – insbesondere, wenn es sich um solche Techniken handelt, die in realen Gewaltsituationen Anwendung finden können. Hier trainieren einige die Fähigkeit zur Gewaltanwendung im Straßenkampf und im Rahmen von politisch motivierten Aktivitäten. Außerdem hat der Kampfsport in der extremen Rechten generell eine lange Tradition und eine lange Geschichte. Er steht dort in einer engen Verbindung mit einer sozialdarwinistischen Weltanschauung. Rechte Ideologien im allgemeinen und nationalsozialistische Ideologien im speziellen sind grundlegend gewaltvoll. Auch das Boxen hatte in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft einen ganz hohen Stellenwert und wurde der Jugend nahegebracht. Im Kern geht in diesem Bereich darum, das Leben als eine Form von Kampf der Menschen darzustellen: Völker, so die Sichtweise, kämpfen gegeneinander und müssen sich verteidigen, müssen »wehrhaft« bleiben. Diese Kampfrhetorik zieht sich kontinuierlich durch diese rechten Milieus. Das sieht man zum Beispiel an den Wehrsportgruppen der 1970er Jahre bis hin zu den militanten Neonazi-Kameradschaften der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart. Diese Historie ist lang und steht immer in Verbindung mit einer bestimmten Form der Weltanschauung.

»Im Kern geht in diesem Bereich darum, das Leben als eine Form von Kampf der Menschen darzustellen: Völker, so die Sichtweise, kämpfen gegeneinander und müssen sich verteidigen, müssen ›wehrhaft‹ bleiben. Diese Kampfrhetorik zieht sich kontinuierlich durch diese rechten Milieus.«

Gibt es Kampfsportarten, die für Rechtsextremisten attraktiver sind als andere? Und wenn ja: Warum?

Besondere Attraktivität haben extreme Kampfsportarten wie etwa MMA, die auch jenseits des sportiven Binnenraums Verwendung finden können, weil sie eine hohe Nähe zu realen Kampfsituationen bzw. echten Kämpfen haben. In ihnen geht es oft darum, den Gegner möglichst schnell auszuschalten und ihm maximale Schäden zuzufügen. Das Risiko, dass die erlernten Kampftechniken auch jenseits dieses Binnenraum eingesetzt werden, ist schwer einzuhegen. Beim Boxen ist das einerseits etwas abgemildert, weil da Punktsiege eine hohe Bedeutung haben, aber andererseits gibt es natürlich auch hier den Sieg durch KO oder Verletzungen.

Das in Vereinen und Landesverbänden organisierte olympische Boxen ist eine Randsportart, wenn man ihn mit anderen Sportarten vergleicht: Man kennt sich, man läuft sich immer wieder über den Weg und man ist in vielen Dingen sportlich aufeinander angewiesen. Begünstigt das die Entstehung »kritischer Biotope«, weil man vor dem Hintergrund dieser »familiären Nähe« manchmal vielleicht gar nicht so genau hinsehen will?

Das ist tatsächlich keine so ganz einfache Frage. Auf der einen Seite ist es ja erst einmal ein hoher Wert, dass sich Menschen in solchen sozialen Binnenräumen begegnen und Vertrauen und bestimmte Nähen aufbauen. Auf der anderen Seite kann eventuell aber auch eine »Kultur des Wegschauens« entstehen, weil man die Harmonie und die Zusammengehörigkeit nicht gefährden möchte, und weil vielleicht auch droht, dass Problemlagen innerhalb dieses Binnenraums von Außen wahrgenommen werden. Es droht in diesem Fall auch, dass das eigene Handeln, was man ja hochschätzt und einem sehr wichtig ist und das auch einen großen Zusammenhalt liefert, negativ dargestellt und beschädigt wird. Das mag dazu führen können, dass ein unausgesprochener Wertekanon entsteht, bei dem dann alle nicht so genau hinschauen oder Problemlagen als Einzelfälle verharmlosen. Ich kann mir vorstellen, dass es solche Dynamiken gibt, zumindest hören wir in Gesprächen, dass Akteure lieber auf die positiven Errungenschaften und Potenziale verweisen anstatt der Probleme mal zu erörtern. Dabei ist es natürlich auch ein Anliegen von uns, den Kampfsport nicht nur defizitorientiert zu betrachten. Wir sehen natürlich auch die Potenziale, z.B. das Bildungspotenzial und darüber hinaus die vielen Möglichkeiten, die der Kampfsport in dieser Hinsicht bietet. Aber es braucht eine gewisse Zeit, bis Akteure bereit sind, auch den kritischen Dialog zuzulassen.

Es ist manchmal vielleicht auch eine schlicht pragmatische Frage: Wo, wie Sie es genannt haben, eine »Kultur des Wegschauens« entstanden ist, sind einzelne Akteur*innen, die etwas kritisch ansprechen, schnell isoliert und gelten vielleicht als unbequeme Störenfriede. Das kann dann unter Umständen auch die sportliche Arbeit beeinträchtigen.

Das kann natürlich auch sein. Darüber hinaus ist es nicht selten so, dass in kleineren Sportsystemen zentrale Akteure nahezu unersetzlich sind oder sich dazu gemacht haben. Wenn ausgerechnet die z.B. mit fragwürdigen politischen Aussagen auffällig werden, dann wird vielleicht auch erst einmal darüber hinweg geschaut. Denn wenn man es kritisch aufgreifen würde, droht vielleicht der Ausfall dieser Person und damit ein großer Schaden für das betreffende Sportsystem, das plötzlich nicht mehr handlungsfähig ist oder scheint. Man ist da aufeinander angewiesen und braucht einander. Ich möchte aber noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Wir haben jetzt in der Hauptsache über mehr oder weniger klar erkennbaren oder sogar militanten Rechtsextremismus gesprochen. Es ist aber auch interessant zu schauen, wo wir im Bereich von Kampfsport und Kampfkunst vielleicht auch noch andere Dynamiken, Gewaltförmigkeiten oder problematische Ideologien finden können, die weniger ins Auge fallen, weil sie nicht mit offener Gewalttätigkeit oder Gewaltbefürwortung einhergehen. Rechtsextremisten, die mit einem Hakenkreuz-Tattoo zum Kampf antreten, sind z.B. sofort auffällig. Es gibt aber im Kampfsport auch Tendenzen, die ich nicht per se als militant rechtsextrem bezeichnen würde, die aber gewisse Risiken mit sich bringen.

Was meinen Sie genau?

Im Kampfsport finden wir oft ein starkes hierarchisches System, das meist die Leistung der entsprechenden Akteure widerspiegelt. In eher traditionellen Kampfkünsten kennen wir das dann auch als Konzept von »Meistern« auf der einen, und Schülern auf der anderen Seite. Diese starken Hierarchien und Machtpositionen im Kampfsport und in der Kampfkunst können den Weg ebnen zu einer autoritären Führerstruktur, die dann auch nicht mehr kritisch hinterfragt werden kann, ohne das gesamte Binnensystem einer Trainingsgruppe oder eines Vereins damit zu gefährden. Solche Strukturen sind ganz grundsätzlich ein fruchtbarer Boden für eine Ideologisierung. Wo der Trainer im Kampfsport als das Maß aller Dinge gesehen wird, wird er vielleicht auch bei Aussagen mit z.B. rassistischem Tonfall als meinungsbildend gesehen. Gibt es da noch ein Regulativ? Gibt es da noch die Courage zur Gegenposition? Was sind die Konsequenzen und Gefahren, die eine Person fürchten muss, die hier widerspricht? Man sollte sich also nicht nur mit offenbaren Formen des militanten Rechtsextremismus beschäftigen, sondern auch sehen, dass es hierfür einen Nährboden gibt, der mit den Hierarchien zu tun hat.

»Wo der Trainer im Kampfsport als das Maß aller Dinge gesehen wird, wird er vielleicht auch bei Aussagen mit z.B. rassistischem Tonfall als meinungsbildend gesehen.«

Es fallen gelegentlich im Kampfsport Akteur*innen mit alltagsrassistischen oder rassistischen Äußerungen auf, die aber auf der anderen Seite, etwa als Trainer*innen, mit Hingabe geflüchtete Sportler*innen betreuen. Wie geht das zusammen?

Das ist auch ein ganz spannendes Phänomen, das man das nebeneinander beobachten kann. In der einen Situation kämpft man gegeneinander, im nächsten Moment ist man Partner. Das liegt dem Kampfsport inne, das ist eine im Kampfsport völlig normale Ambivalenz. Wenn man dann ein wenig auf das politische Feld geht und vielleicht jemanden anspricht auf seine Haltung, etwa auf bestimmte rechtsextremistische Aussagen, Symbole oder Tätowierungen, dann hört man gar nicht selten fast entschuldigend oder erklärend, dass das kein Thema sei, man würde ja auch mit Migrant*innen zusammen trainieren, sei vielleicht auch mit ihnen gut bekannt oder befreundet. Das mag manchmal auch wirklich so stimmen, nicht selten ist das aber auch eher eine Schutzbehauptung. Wir beobachten aber häufig, dass Menschen, die zu Rassismus tendieren, grundsätzlich dazu neigen, Menschen nicht nur nach hierarchischen Standards zu beurteilen, sondern auch nach Nützlichkeit einzuordnen. Diejenigen, die z.B. im Training oder Wettkampf gute Leistungen zeigen, werden dann auch halbwegs anständig behandelt und respektiert. Hier wird dann aber häufig eine klare Unterscheidung gegenüber jenen getroffen, die aus dieser Sicht unnütz sind. Studien zu Rassismus zeigen, dass sie immer auch Ausbeutungsstrukturen darstellen. Werden Menschen als nützlich gesehen, kann z.B. die Hautfarbe in diesem Moment und Zusammenhang nach hinten gestellt werden.

Spielt in diese Thematik vielleicht auch hinein, dass sich im Bereich des Kampfsports überwiegend männliche Akteure begegnen und hier bestimmte Männlichkeitskonzepte so etwas wie einen gewissen gemeinsamen Nenner bilden, auf dessen Grundlage man sich eben akzeptiert oder vielleicht sogar respektiert?

Diesen Aspekt einer problematischen Männlichkeit, die zu Gewaltförmigkeit neigt, haben wir in unserer Arbeit stark im Blick. In gewaltaffinen Milieus können Personen aus ganz unterschiedlichen extremistischen Szenen zusammenkommen. Ich denke da zum Beispiel an Rocker, Hooligans, Rechte und Islamisten. Für sich genommen mögen die ganz unterschiedliche Biografien, Erfahrungen und Handlungsrahmen haben, aber im Kampfsport können sie sich oft auf ein durch Härte geprägtes Männlichkeitsideal einigen. Das ist eine Gemeinsamkeit. Hinsichtlich der gewalttätigen Machtpotenz zollen sie sich gegenseitig Respekt und Anerkennung. Hier ist Männlichkeit nicht mehr nur ein Geschlecht, sondern eher eine Sozialstruktur, die diese gewaltaffinen Milieus stützt und trägt. So kann es dann kommen, dass man in ein und derselben Gruppe trainiert oder auf denselben Veranstaltungen kämpft.

Was kann ein Gym oder ein Verein tun, um sich gegen Rechstextremisten zu imprägnieren?

In diesem Zusammenhang kann ich auf eine Studie verweisen, die wir 2022 veröffentlicht haben. Dort haben wir uns die Kulturen der Gyms angeschaut und versucht herauszufinden, was Gyms oder Vereine für Menschen mit einer grundlegend menschenverachtenden Weltanschauung bzw. extremistischen Haltungen interessant bzw. uninteressant machen kann. Hier hat sich herausgestellt, dass die Gestaltung der Gym- oder Vereinskultur eine entscheidende Bedeutung hat. Dabei geht es um das Training, aber auch um die Gestaltung der Räume und um die Kommunikation im Gym oder Verein. Insbesondere ist wichtig, ob sich das Gym oder der Verein vielfältig darstellt hinsichtlich der Teilnehmerschaft (Männer, Frauen, Menschen mit unterschiedlichen geschlechtlichen Vorstellungen, beeinträchtigte Menschen, Hautfarben, Herkünfte, usw.). Das ist ein ein wichtiges Merkmal der kulturellen Gestaltung eines Gyms oder Vereins. Dann ist natürlich noch eine ganz klare Abgrenzung gegenüber Rechtsextremismus oder Anschauungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sehr wichtig. Es ist da ein klares Leitbild hilfreich, wonach sich Entscheidungen ausrichten und in dem Strukturen verankert sind. Auch der Austausch mit Fachleuten ist wichtig, denn nicht jeder hat das Wissen, spezifische Signale, Codes und Symbole zu kennen. Wir selber müssen da immer wieder nach Entwicklungen schauen, denn immer wieder werden neue Symbole geschaffen, die Außenstehende erst einmal gar nicht kennen können, mit denen aber die Milieus sich szenetypisch verständigen bzw. erkennen können. Einem Sportverein ist nicht abzuverlangen, dass alle dort über solche Dynamiken immer Bescheid wissen. Man kann sagen: Gyms und Vereine, die sich ernsthaft um eine entsprechende Kultur bemühen, sind für Rechtsextremisten ziemlich unattraktiv.

Herr Zajonc, wir danken Ihnen für das interessante Gespräch.

Weiterführende Links zum Thema

- Website der Intitiative »Vollkontakt, Demokratie, Kampfsport«

- Bericht des ARD-Magazins Monitor über Kampfsport und Rechtsextremismus (2019, YouTube, ca. 10 Min.)

- Bericht des NDR-Magazins Panorama über Kampfsport und Rechtsextremismus (2020, YouTube, ca. 6 Min.)

- Bericht des Deutschlandfunk-Kultur über Kampfsport und Rechtsextremismus (2019, auch als Audiodatei)

- Interview mit dem Soziologen Robert Claus in der ZEIT (2020)

Monitoring Berichte von VOLLKONTAKT

Jährliche Monitoring- und Analyseberichte zu Aktivitäten extrem rechter Akteure im Kampfsport